История вещей

Гвозди — самый простой и востребованный вид крепежа

Появление электричества и источников тока считается

Таблеткой называют твердую дозированную лекарственную

Создание жесткого диска стало важным достижением в

Каши готовят и подают во многих странах мира.

Баян представляет собой узнаваемый русский музыкальный

Скрепыш представляет собой небольшую эластичную игрушку

Сегодня многие люди наслышаны о существовании магической

Изобретатели

Изобретатели

Изобретатели Атом – это частица вещества, которая обладает микроскопическими

Изобретатели

Изобретатели Маска Анонимуса представляет собой символ, который

Изобретатели

Изобретатели Пенициллин представляет собой антибиотик, который отличается

Изобретатели

Изобретатели Инфекционные заболевания всегда были главными врагами людей.

Изобретатели

Изобретатели Совет экономической взаимопомощи представляет собой

Изобретатели

Изобретатели О том, когда же именно изобрели гончарный круг, точно

Зарубежная История

Немецкий язык считается одним из наиболее распространенных в мире. Общее количество носителей составляет

Тасмания представляет собой австралийский штат, который находится на одноименном острове. Он располагается

Беларусь имеет очень тяжелую историю, наполненную кровопролитными войнами и сменами власти.

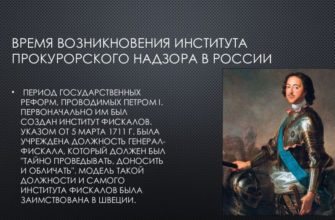

История создания российской и мировой прокуратуры уходит в прошлое. Начало дали труды французских законотворцев

История России

Новосибирск представляет собой третий по численности

С историей появления алкоголя в России знаком далеко

Мамаев курган имеет уникальную историю возникновения

Камчатка представляет собой крайнюю часть России, которая

Цитадель фестивалей и праздников, столица Олимпиады

Земский собор – организация, которая работала по принципу

РККА представляет собой аббревиатуру, которая используется

Термин «государственная машина» общеизвестен, но все

История спорта

История спорта

История спорта Физкультурно-спортивный комплекс ГТО имеет интересную

История спорта

История спорта Мало, кто знает о том, кто придумал такую игру, как бильярд.

История спорта

История спорта Прыжок в длину представляет собой двигательное действие

История спорта

История спорта Олимпийский огонь представляет собой один из важнейших

История спорта

История спорта Шашки представляют собой одну из наиболее массовых

История спорта

История спорта Теннис представляет собой очень популярный вид спорта

Религия

Религия

Масленица представляет собой один

Религия

Праздник приходится на 31 октября

Религия

История возникновения праздника

Религия

Библия является одним из самых

Религия

Православное христианство имеет

Религия

Буддизм является одной из древнейших